院校浏览 > 正文

AI赋能教育|山东建筑大学人工智能赋能教育教学高质量发展

2025-07-04 10:42:52 | 山东建筑大学 |

我们正身处一个由人工智能深刻定义和加速变革的时代。这场技术革命以席卷之势渗透至社会生产、生活与治理的各个领域,不断重塑着产业形态、商业模式和知识体系,其影响力之深、波及面之广前所未有。教育,作为传承文明、启迪智慧、塑造未来的核心领域,无可避免地站在了这场变革的风口浪尖。在此背景下,主动拥抱人工智能,将其深度融入教育教学全过程,不仅是顺应时代潮流的必然选择,更是推动教育内涵式发展、提升人才培养质量、服务国家创新驱动发展战略的关键路径。

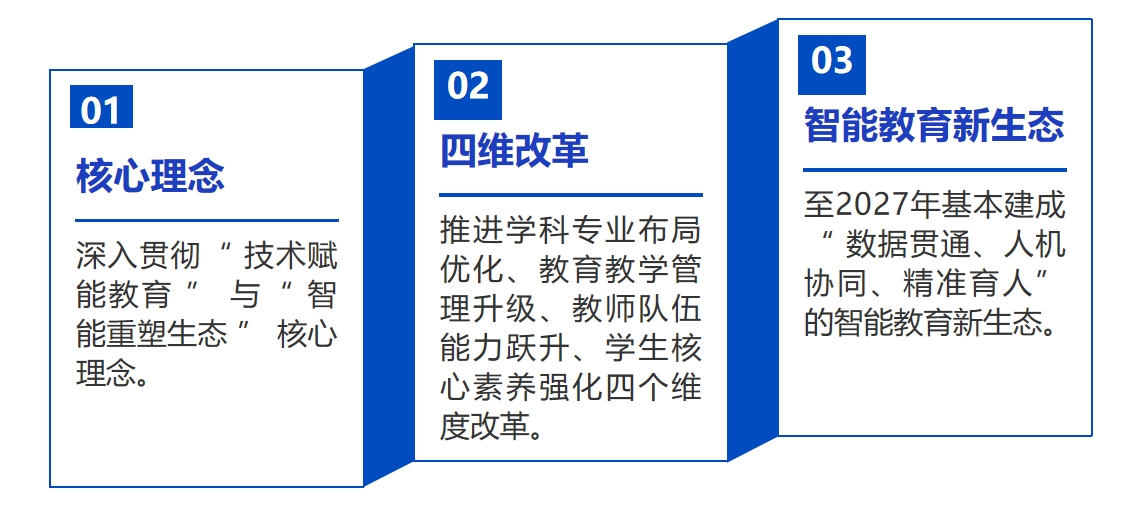

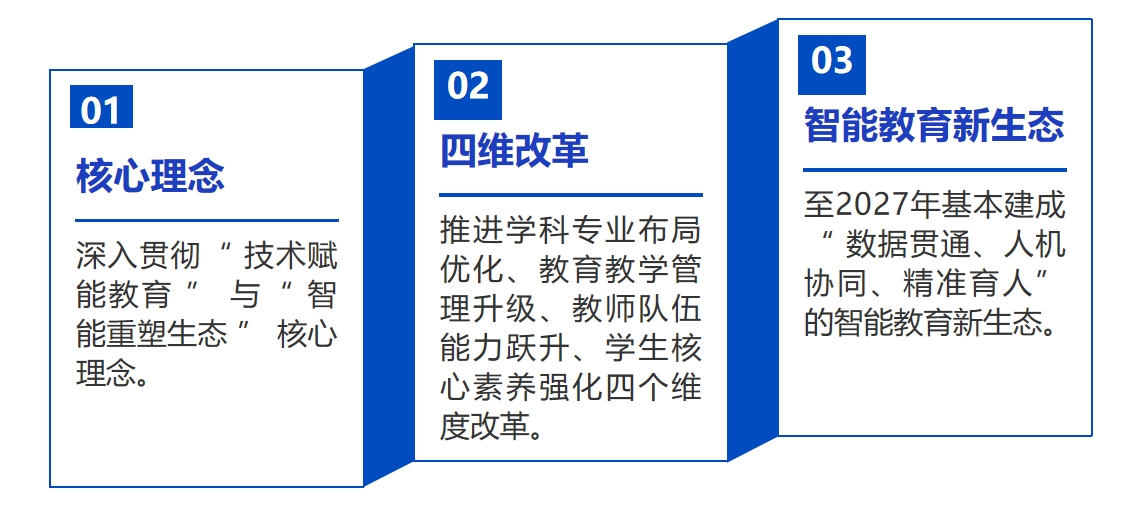

为深入贯彻落实党的二十大及二十届二中、三中全会精神,积极响应教育部关于人工智能赋能教育行动的重要部署,山东建筑大学紧密锚定学校“一三九”战略发展目标,并严格依据教育部《高等学校人工智能创新行动计划》以及山东省教育厅《关于推进人工智能赋能高等教育教学工作的若干措施》等指导性文件,经过系统谋划、审慎布局,于近期正式发布了《山东建筑大学人工智能赋能教育教学工作实施方案(试行)(2025-2027)》。这份方案,正是我们立足当下、面向未来,以人工智能为强大引擎,全面驱动教育教学系统性、深层次变革的纲领性文件。其核心目标清晰而坚定:构建“技术赋能教育”与“智能重塑生态”的双核驱动格局,围绕“学科专业布局优化、教育教学管理升级、教师队伍能力跃升、学生核心素养强化”四个核心维度深化改革,矢志于2027年基本建成“数据贯通、人机协同、精准育人”的智能教育生态体系,使人工智能真正成为提升教育生产力、塑造教育新形态的核心力量。

方案的落地生根、开花结果,需要系统性的规划与全方位的推进。这主要体现在六大关键领域的协同建设与深度变革之中,它们共同构成了学校人工智能赋能教育教学的坚实支柱与实践路径:

其一,是学科建设的智能升级。人工智能的深度渗透,正在重构传统学科的边界与研究范式。学校方案深刻洞察这一趋势,要求积极调整优化学科布局,探索“人工智能+”学科建设新模式,旨在通过学科交叉融合,为培养面向未来的创新型人才奠定坚实的学术基础。

其二,是专业建设的融合创新。专业是人才培养的基本单元。方案着力推动人工智能与现有专业的深度融合,特别是加强人工智能相关专业的建设力度,并前瞻性地布局“智慧+”交叉新专业。其核心在于打破专业壁垒,培养具备扎实学科基础与智能技术应用能力的复合型人才,以满足产业智能化转型对人才结构的全新需求。

其三,是平台建设的支撑保障。强大的智能化平台是赋能落地的技术底座。方案明确提出打造校级“AI筑”平台,整合教学、学习、管理与评价全链条数据与功能,并探索建设科产教深度融合的创新平台。“AI筑”平台将作为汇聚资源、支撑应用、促进协同的“智能基座”,为教育教学的智能化转型提供坚实的底层支撑。

其四,是智慧课程建设的资源重构。课程是育人的核心载体。方案大力推动智慧课程建设,鼓励将人工智能技术深度融入课程内容、教学方法与评价体系。通过建设AI融合课程群,旨在提供更富交互性、适应性与前瞻性的学习内容与体验,实现从知识传授向能力培养、思维塑造的转变。

其五,是新形态教材建设的范式革新。教材是知识的系统化呈现。方案积极倡导并支持新形态教材建设,鼓励开发融入智能交互、动态更新、虚实结合等元素的数字教材。这不仅是纸质教材的数字化替代,更是对知识组织、呈现与传播方式的革命性创新,以适应智能化时代的学习习惯与需求。

其六,是师生数字素养与伦理建设的根基夯实。技术的应用最终依赖于人。方案高度重视提升师生的AI数字素养,构建从工具应用到思维重塑的能力培养链条。同时,尤为强调伴随技术应用而生的伦理风险,要求将数字伦理、数据安全、社会责任等内容深度融入教育全过程,确保技术的应用始终在健康、安全、向善的轨道上运行。

这六大领域,环环相扣、相辅相成,共同勾勒出学校在人工智能时代背景下深化教育教学改革的宏伟蓝图。学科与专业是根基,平台是支撑,课程与教材是内容载体,而师生素养与伦理则是可持续发展的保障。它们共同指向一个目标:构建一个以学习者为中心,数据驱动、人机协同、精准施教、开放共享的智能教育新生态。

本系列六篇文章,将分别聚焦于这六大关键领域,深入剖析当前国内的发展态势,详细解读学校实施方案的具体要求与目标,并清晰阐述学校未来三年的建设路径与重点举措。我们希望通过这些文章,凝聚全校共识,激发创新活力,引导广大师生深刻理解人工智能赋能教育教学的重大意义与实践方向,共同投身于这场重塑教育未来的伟大实践。唯有主动拥抱变革,方能赢得未来。让我们携手并进,以人工智能为翼,奋力谱写山东建筑大学教育教学高质量发展的崭新篇章!

山东建筑大学

返回 →

首页

责任编辑:jnbj13